9日付のしんぶん赤旗に掲題の主張が載りました。

トランプ政権は日本に対して軍事費をGDPの3・5%に大幅増額するよう迫っていて、その額はおよそ「21兆円」になります。それは現行の「軍事費」に「医療予算」の12・4兆円を全額加えたものになり、まさに国民の健康と医療を犠牲にして軍事費を充実させよという要求です。そんな途方もない要求がどうして受け入れられるというのでしょうか。

軍事オタクとして知られ、著書の中で「台湾有事」とともに「朝鮮半島有事」を想定している石破茂首相は、「日本は戦後最も厳しい安全保障環境に直面しているので、軍事費増額は当然の国の責任」と述べていますが、そこまで軍事優先の軍国主義に凝り固まっていては、もはや付けるクスリはなさそうです。

そうした危機は米国が一方的に作り出しているもので、中国にしても、ロシアにしてもあるいは北朝鮮にしても日本に対して直接的な敵意など持ってはいません。それに対して米国の真意は、ヘグセス米国防長官が3月に「米国が西太平洋で直面するどんな緊急事態でも日本が最前線に立つ」と述べた通り、日本は米国の恰好な尖兵になるという位置づけに過ぎず、それこそが〝対米盲従″の「日米軍事同盟」が帰着させる「日本の末路」に他なかりません。

石破首相は「日米軍事同盟が戦争呼び込む」ことを十分に思い知るべきです。

記事は「今大事なのは、日米軍事同盟に基づく『戦争の準備』ではありません。憲法9条を生かした外交による『平和の準備』です」と呼びかけています。

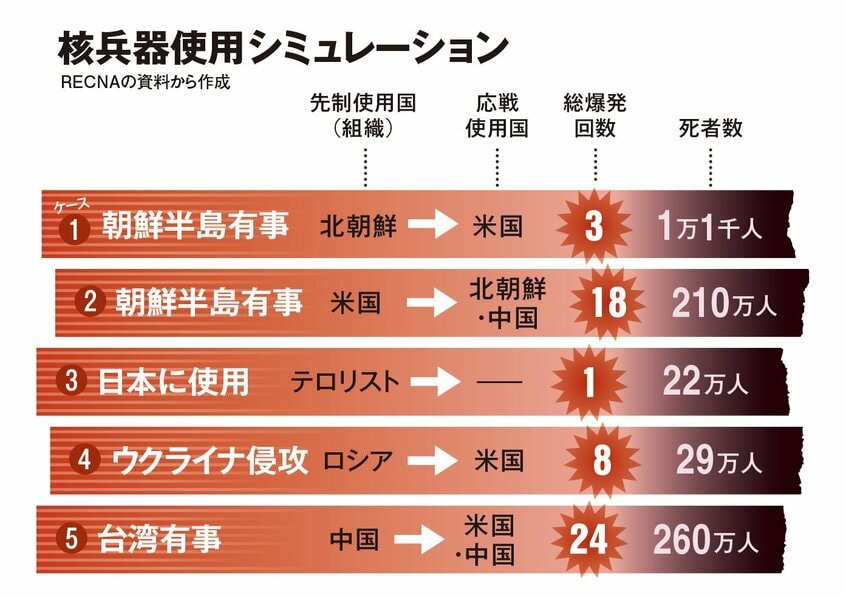

併せてAERAの記事「『核の傘は幻想』日本も“核の標的”に ~」を紹介します。

対米従属の言い訳に使われてきた“核抑止論″(「核の傘」論)は日本(=外務省)がこれまで金科玉条としてきたものですが、それが欺瞞であることはICAN国際運営委員の川崎哲氏らによる繰り返し論理的に解明されてきました。

そしていまや「核の傘」論の誤り、「核抑止論」の誤りは世界の常識になっています。

関連記事

⇒(18.2.12)「核の傘」論の批判的再検討 ICAN 川崎哲氏

(18.5.22) ICAN運営委・川崎哲氏 直撃インタビュー

(19.7.8) 野党は「核の傘」に対抗軸を ICAN川崎氏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主張 日米軍事同盟が戦争呼び込む 日本の安保環境

しんぶん赤旗 2025年7月9日

米国のトランプ政権が日本に対し、軍事費の大幅増額を迫っています。要求額は国内総生産(GDP)の3・5%などと報じられています。日本の軍事費は2025年度予算で8・7兆円にもなりますが、GDPの3・5%はおよそ21兆円に上ります。

■首相は軍拡当然視

これは、今の軍事費8・7兆円に、25年度の医療予算12・4兆円を丸々加えてやっと達成できる規模です。「到底、暮らしの予算と両立するはずのない」(日本共産党の田村智子委員長)ものです。

しかし、石破茂首相は米国の要求を拒否しないばかりか、「(軍事費を)増額していくことは当然の国の責任」と述べています。最大の口実は「日本は戦後最も厳しい安全保障環境に直面している」からというものです。

石破氏は首相就任直前の昨年9月、米シンクタンクへの寄稿文で「今のウクライナは明日のアジア」と述べています。では、ロシアによるウクライナ侵略のような危機が日本に直接、迫っていると考えているのか。

石破氏は昨年8月発行の著書『保守政治家』で、「台湾有事」を挙げ、「中国が台湾に武力攻撃を行い、米国がこれに反撃する状況となれば、アジア有数の戦略拠点である在日米軍基地はフル稼働となるでしょう。…そうなれば、日本は中国から直接の脅迫、あるいは武力行使を受けることになる可能性が高まります」と指摘しています。

石破氏は「朝鮮半島有事」にも触れていますが、これも、日本から米軍が出撃し「北朝鮮がこれを受けて、在日米軍基地や日本の政経中枢に対して弾道ミサイル攻撃を仕掛ければ、それは即、日本有事」になるというものです。

ヘグセス米国防長官は3月、「米国は台湾海峡を含むインド太平洋で、強固で即応性があり信頼できる抑止力を維持する」とし、「日本は米国が西太平洋で直面するだろう、どんな緊急事態でも最前線に立つ」と述べています。

米国の介入戦争とそれを支える日米軍事同盟が「日本有事」を呼び込むのであって、国連憲章違反の先制攻撃を公然と行うトランプ政権の下、その危険は高まっています。

■「平和の準備」こそ

日本維新の会や国民民主党など日米軍事同盟維持・強化の立場の党は、石破・自公政権が進める大軍拡に反対することも、トランプ政権による軍事費大幅増の圧力を批判することもできません。

これに対し日本共産党はこうした動きにきっぱり反対。ASEAN(東南アジア諸国連合)と協力し東アジアでの平和の地域協力の枠組みを発展させる「東アジア平和提言」を行ってきました。

日中関係では、「互いに脅威とならない」とする首脳間の合意(08年)を順守し、中国には東シナ海での力を背景にした現状変更の動きをやめるよう要求。台湾問題では、中国の武力による威嚇や行使にも、米国の軍事的関与や介入にも反対しています。

今大事なのは、日米軍事同盟に基づく「戦争の準備」ではありません。憲法9条を生かした外交による「平和の準備」です。

「核の傘は幻想」日本も“核の標的”に 求められるのは「核抑止に依存しない」安保政策

野村昌二 AERA 2025/07/09

だが、鈴木さんは、「核の傘に入ることが、むしろ“核のターゲット”となるリスクを高める」と警告する。

「米国と合同軍事演習を行う日本や韓国は、世界から事実上、米国と一体化していると見なされています。例えば、中国が米国と戦争する際、米国本土を攻撃すれば核戦争に拡大する恐れがあるので直接は攻撃しません。そこで格好のターゲットになるのが、日本や韓国にある米軍基地です」

しかも、日本が攻撃された場合、米国は「必ず撃ち返す」といっているが、その保証はない。鈴木さんは言う。

「そもそも、核を一発でも撃たれれば、大変な被害を生じます。核の傘は幻想です」

26年2月には、米ロ間で唯一残る核軍縮の枠組み、新戦略兵器削減条約(新START)が失効する。失効後、米ロとも、核兵器の実戦配備を増やす可能性がある。だが、「核には核を」の理論の先には破滅しかない。核をなくすにはどうすればいいか。

鈴木さんは、「核抑止に依存しない安全保障政策を考えることが重要」と説く。

「そのためにコミュニケーションが大切。相手がいつ、どういう核兵器を使うか、何発の核兵器を持っているのかわからなければ核の脅威が増します。まずは、核兵器の使用リスクを下げるための対話を始めることです」

日本が議論主導を

対話を重ね、各国が核抑止力に依存するのは危険だと認識する。そこから段階を踏みながら、最終的には核兵器を「ゼロ」にしていくことが重要だという。

その考えを鈴木さんは「嫌煙権」に例える。かつて喫煙が当たり前だったが、健康被害が明らかになるにつれ、非喫煙者の権利が重視され、公共の場での喫煙が制限されるようになった。同様に、「抑止力は実は有害である」という認識を各国が認識し思考を転換させていくことが、核廃絶への第一歩となるという。

その上で、鈴木さんは日本のリーダーシップが求められているという。例えば、日本がホスト国となり核保有国、核の傘の国、非核保有国を招いて「核兵器サミット」を開催する。あるいは、日本政府が「核抑止への依存は危険だから減らしていくべきだ」と正式に表明する。そうした行動を通じ、日本が核なき世界に向けた議論を主導すべきだと強調する。

「唯一の被爆国である日本は、今こそ核なき世界を目指す国際社会の先頭に立つべきです」

核に頼る平和は、脆く危うい。日本は今、その転換点に立っている。

(編集部・野村昌二)※AERA 2025年7月14日号より抜粋